In senso lato e in un significato più tardo, viene ad indicare anche "l'oceano dell'esistenza", la vita terrena, il mondo materiale, che è permeato di dolore e di sofferenza, ed è, soprattutto, insustanziale: infatti, il mondo quale noi lo vediamo, e nel quale viviamo, altro non è che miraggio, illusione

māyā. Immerso in questa illusione, l'uomo è afflitto da una sorta di ignoranza metafisica (

avidyā), ossia da una visione inadeguata della vita terrena e di quella ultraterrena: tale ignoranza conduce l'uomo ad agire trattenendolo così nel

saṃsāra.

Origine della dottrina

Non vi sono riferimenti alla dottrina del

saṃsāra nella

religione vedica (XX-VIII secolo a.C.), la quale è piuttosto concentrata ad ottenere mediante i sacrifici e i riti il godimento (

bhukti) della vita terrena

[1].

Il primo riferimento alla dottrina del

saṃsāra sembra infatti comparire nel XVI verso del II

brāhmaṇa nel VI

adhiyāya della

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (IX-VIII secolo a.C.):

| « Coloro che conquistano i mondi celesti con il sacrificio, l'elemosina, l'ascesi, costoro entrano nel fumo, dal fumo [passano] nella notte, dalla notte nella quindicina della luna calante, dalla quindicina della luna calante nel semestre in cui il sole si muove verso il Sud, da questo semestre nel "mondo dei Mani, dal mondo dei Mani nella luna. Giunti che siano alla luna, essi diventano nutrimento e gli dei quivi se ne cibano come si cibano della luna con le parole ""Accresciti, riduciti!"". Poiché questa [sosta] è per essi terminata, allora ritornano nello spazio, dallo spazio passano nel vento, dal vento nella pioggia, dalla pioggia sulla terra. Giunti che siano sulla terra, diventano cibo e di nuovo sono sacrificati in quel fuoco che è l'uomo e rinascono in quel fuoco che è la donna. Giungendo ai diversi mondi, continuano così il loro ciclo. Ma coloro che non conoscono queste due vie, rinascono come vermi, insetti e tutte le specie che mordono. » |

| (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad. VI, 2, 16) |

Tale testo, databile tra l'VIII e il V secolo a.C. appartiene all'ultimo capitolo del

Śatapatha Brāhmaṇa ovvero al commentario delle formule recitate dall'officiante dello

Śukla Yajurveda (

Yajurveda bianco) denominato

adhvaryu.

Mentre il primo riferimento esplicito alla dottrina del

Saṃsāra, nell'ambito della letteratura

vedica, si ha nel VII verso della III

valli della

Kāṭha Upaniṣad:

| « Colui che è privo di ragione, senza criterio, sempre impuro, costui non giunge alla sede [suprema], ma ricade nel ciclo delle esistenze. » |

| (Kāṭha Upaniṣad. III, 6) |

La

Kāṭha Upaniṣad, databile probabilmente dopo il V secolo a.C. in quanto conterrebbe delle influenze

buddhiste, appartiene alla scuola dei

Kaṭaka del

Kṛṣṇa Yajurveda (

Yajurveda nero).

Riferimenti alla dottrina del

Saṃsāra sono cospicuamente presenti nella letteratura

buddhista e

jainista, religioni coeve a buona parte delle

Upaniṣad.

| « A Savatthi. Là il Benedetto del Cielo disse: "È a partire da un inconoscibile principio che viene la trasmigrazione. Il punto di principio non è evidente, sebbene degli esseri impediti dall'ignoranza ed incatenati per l'invidia insaziabile trasmigrano e continuano ad errare. Che ne pensate, monaci,: Che cosa è più grande, le lacrime che avete versato mentre voi trasmigrate ed erravate in tutto questo lungo tempo - piangendo e lacrimosi di essere associati con ciò che è sgradevole, di essere separati da ciò che è piacevole - o l'acqua dei quattro grandi oceani"? "Così come noi comprendiamo il Dhamma a noi insegnato dal Benedetto del Cielo, questo è il più grande: le lacrime che abbiamo versato mentre noi trasmigravamo ed erravamo in tutto questo lungo tempo - piangendo e lacrimosi di essere associati con ciò che è sgradevole, di essere separati da ciò che è piacevole - non l'acqua dei quattro grandi oceani." "Eccellente, monaci. Eccellente. È eccellente che comprendiate così il Dhamma che insegno." "Questo è il più grande: le lacrime che avete versato mentre voi trasmigravate ed erravate in tutto questo lungo tempo - piangendo e lacrimosi di essere associati con ciò che è sgradevole, di essere separati da ciò che è piacevole - non l'acqua dei quattro grandi oceani."

Voi avete molto tempo, fatta l'esperienza della morte di una madre. Le lacrime che avete versato sulla morte di una madre mentre voi trasmigravate ed erravate in tutto questo lungo tempo - piangendo e lacrimosi di essere associati con ciò che è sgradevole, di essere separati da ciò che è piacevole - sono più grandi dell'acqua dei quattro grandi oceani. Voi avete molto tempo, fatta l'esperienza della morte di un padre... della morte di un fratello... della morte di una sorella... della morte di un figlio... della morte di una ragazza... di una perdita rispetto ai genitori... di una perdita rispetto alla ricchezza... di una perdita rispetto alla malattia. Le lacrime che avete versato su una perdita rispetto alla malattia mentre voi trasmigravate ed erravate in tutto questo lungo tempo - piangendo e lacrimosi di essere associati con ciò che è sgradevole, di essere separati da ciò che è piacevole - sono più grandi dell'acqua dei quattro grandi oceani. "Qual è la ragione? È a partire da un inconoscibile principio che viene la trasmigrazione. Il punto di principio non è evidente, sebbene degli esseri impediti dall'ignoranza ed incatenati per l'invidia insaziabile trasmigrano e continuano ad errare. Voi avete molto tempo così fatta l'esperienza del dolore, fatta l'esperienza della sofferenza, fatta l'esperienza della perdita che riempie i cimiteri - abbastanza per disingannarvi da ogni cosa fabbricata, abbastanza per voi di non avere passioni, abbastanza per liberarvi." »

|

| (Samyutta Nikaya. XV,3) |

L'origine della dottrina del

Saṃsāra è dunque tutt'oggi controversa, ma come nota

Brian K. Smith[2]:

| « In ogni caso, con il VI secolo a.C. periodo in cui presero forma il Buddhismo antico e il Jainismo da una parte e le Upaniṣad dall'altra, la teoria della rinascita fu pressoché universalmente accettata » |

| « Non c'è una visione univoca della visione del saṃsāra e del processo di rinascita. Ogni religione ha la posizione propria e all'interno di ogni religione ci sono variazioni settarie » |

Per il

Buddhismo dei Nikaya è il ciclo vitale al quale tutti gli

esseri senzienti sono sottoposti data la condizione indisciplinata della loro mente. Accumulando

karma negativo di fatto gli esseri senzienti si "condannano" ad una nuova rinascita di sofferenza in un livello inferiore dell'esistenza (es. nel "regno animale" o degli "spiriti") aumentando così la probabilità di essere più facilmente vittima delle

emozioni perturbatrici e precipitare dunque in un livello ancora più basso d'esistenza. Anche l'accumulo di

karma (

pāli,

karma,

sanscrito) positivo comporta una

rinascita nel ciclo, anche se in condizioni più favorevoli, e, dato che è la vita in quanto tale che fa sperimentare la sofferenza (vedi

Quattro Nobili Verità), la condizione migliore è quella di un abbandono del

Samsāra (

Nibbāna).

Per le scuole del

Buddhismo Mahayana non vi è invece differenza tra samsara e

nirvana. È nel regno in cui la vita rinasce che si realizza il nirvana, ambedue i mondi sono vuoti (

sunyata) di qualsiasi proprietà inerente. La realizzazione di questa profonda verità porta alla liberazione completa (

bodhi). Così

Nagarjuna:

| « Non vi è la minima differenza fra samsara e nirvana, né la minima differenza fra nirvana e samsara » |

| (Madhyamakakarika, XXV, 19) |

Saṃsāra nel Jainismo si pone nella via della salvezza attraverso la rigida applicazione di una retta condotta di vita atta a non produrre più i frutti dell'azione (karman) e a esaurire quelli accumulati nelle esistenze precedenti. Sull'esempio del fondatore, ciò si ottiene perseguendo l'ascesi, la rinuncia, la mortificazione del corpo e la radicale non violenza (ahimsa) nei confronti di ogni creatura animata, che per i jaina significa ogni elemento e fenomeno naturale.

Non vi è devozione né nei confronti degli dei né nel fondatore (detto anche Mahavira, “grande eroe”) o degli altri ventitré tirthankara (“creatori del guado”), profeti che compaiono nelle diverse epoche per ricostruire la giusta conoscenza della dottrina. Solamente l'esempio dei siddha (“perfetti”), le anime che sono riuscite a sottrarsi al samsara, è realmente utile al credente. La fortissima base etica del jainismo si riflette sia nella tolleranza nei confronti di tutti gli altri culti, sia nella forte diffusione tra i credenti di mestieri non violenti quali soprattutto il commercio e la finanza, aspetto che ha contribuito a rendere molto influente la ristretta ma compatta comunità jaina.

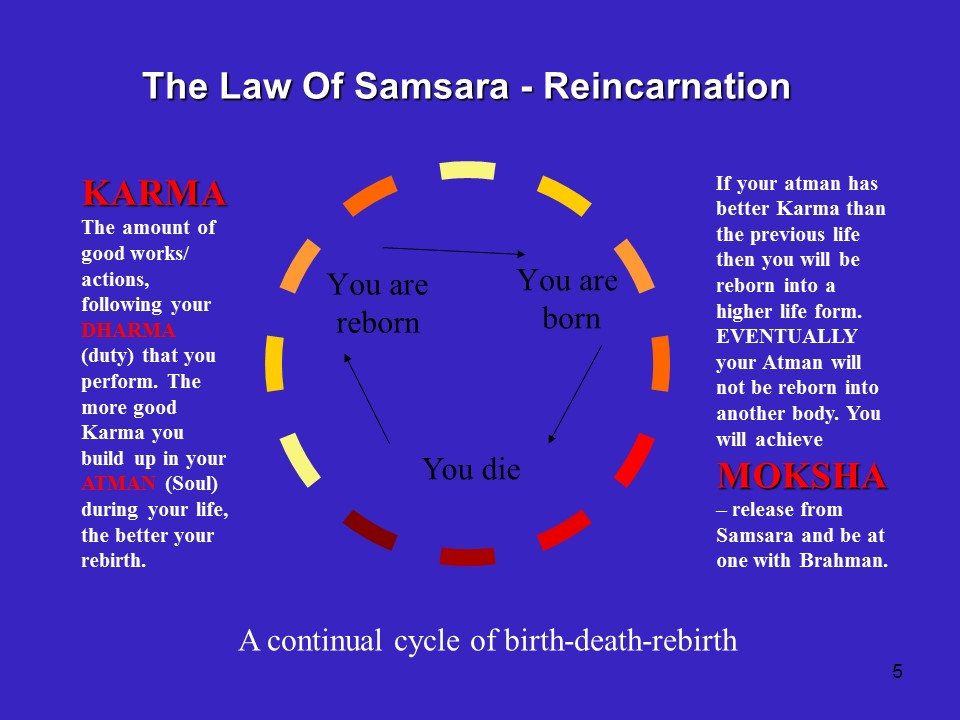

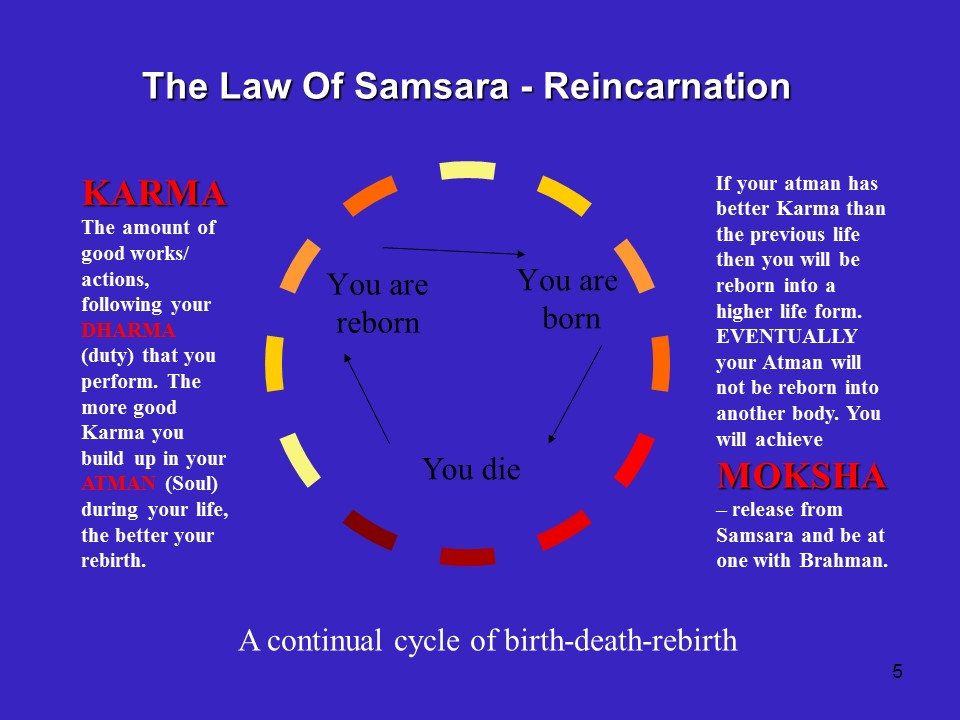

Il ciclo delle rinascite, e delle rimorti, è uno dei pochi concetti su cui concordano quasi tutte le scuole dell'

Induismo. Il motore di questo ciclo è riconosciuto nel

karman (

azione; in modo non corretto, d'uso corrente, il termine viene scritto

karma). Secondo la dottrina del

karman, qualsiasi azione, e qualsiasi volizione, generano come effetto l'accumulo di

karman, che va considerato alla stregua di un bagaglio gravato da tutto ciò che una persona ha compiuto, tanto nel bene quanto nel male. Ciò comporta che, alla morte, l'elemento individuale sia costretto a rinascere nuovamente, in forma umana ma anche divina, demoniaca, animale o vegetale. Nella nuova esistenza l'individuo si troverà in una condizione migliore o peggiore della precedente a seconda della qualità morale del

karman accumulato. Agendo in modo corretto, il nuovo individuo si guadagnerà la possibilità di ottenere una rinascita migliore; in caso contrario, rinascerà in una condizione peggiore. Il fine ultimo è naturalmente estinguere il proprio

debito karmico fino a raggiungere il

Mokṣa, la liberazione, ovvero la definitiva uscita dal Saṃsāra.

Si rimane quindi prigionieri nel Saṃsāra per un numero indefinito di volte, fino al totale esaurimento del proprio bagaglio karmico. Le vie (

mārga) che possono essere seguite per giungere a tale obiettivo sono in buona sostanza tre: la via del sacrificio rituale (

karma-mārga), la via della gnosi (

jñāna-mārga) e la via della dedizione amorosa a un dio (

bhakti-mārga). Il Mokṣa è di norma descritto come una sorta di condizione indistinta (ossia uno stato del quale non è possibile dare una definizione positiva) ove non si prova più né gioia né dolore. Gran parte delle correnti devozionali, che seguono la corrente religiosa della

bhakti, identifica invece la liberazione come l'immergersi per sempre nella perfetta e beata unione con l'amato dio.

Nella vita attuale ogni individuo deve necessariamente compiere la propria esperienza, per poi poter giungere alla liberazione definitiva (

Mukti o

Mokṣa: il termine

sanscrito significa, letteralmente,

scioglimento), che è il fine delle religioni e delle filosofie dell'

India con l'eccezione delle scuole materialiste (che ripudiano questa dottrina).

Note

- ^ Anne-Marie Esnoul (in Enciclopedia delle Religioni vol.9. Milano, Jaca Book, 2004 pag.250) evidenzia come nella civiltà e nella letteratura religiosa vedica (comprensiva in questo caso dei Veda e dei loro commentari Brāhmaṇa) non si riscontra alcuna riflessione sulla 'sofferenza' nel mondo, sul ciclo delle rinascite (saṃsāra) e, di conseguenza sui percorsi di liberazione da esso quanto piuttosto il godimento (bhukti) della vita terrena. È quindi solo con le prime Upaniṣad (IX secolo a.C.) che si avvia la riflessione teologica indiana sulla sofferenza nel mondo e sulla necessità di un percorso di liberazione da essa. E questo corrisponderebbe all'avvio del periodo assiale individuato da Karl Jaspers.

- ^ Encyclopedia of Religion. NY, MacMillan, 2005, vol.12 pagg. 8097 e segg. e Enciclopedia delle Religioni. Milano, Jaca Book, 2004, vol.9 pag.331.

- ^ Op. cit

Voci correlate